写字楼办公怎样用智能电梯分流减少高峰期等待时间

更新日期:

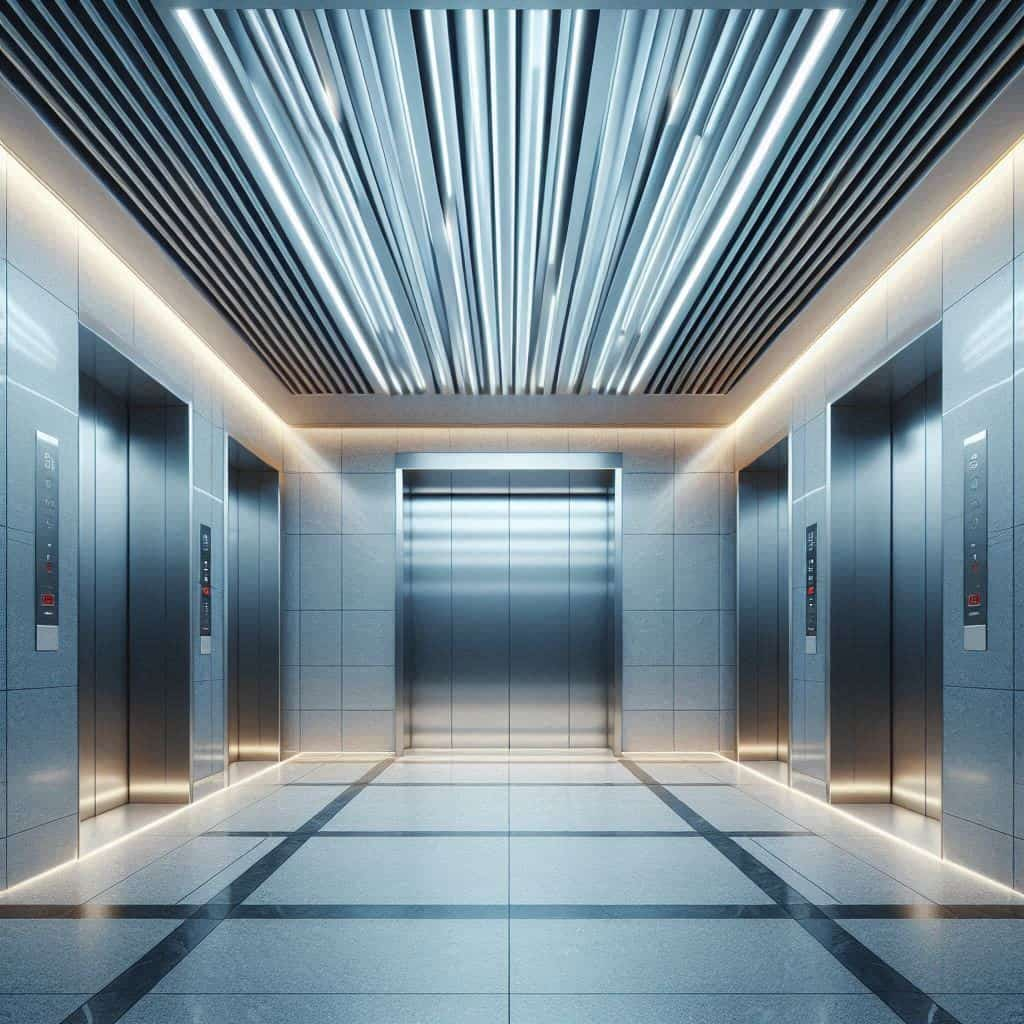

在现代都市的高密度办公环境中,电梯拥堵已成为影响工作效率的常见问题。尤其早晚高峰时段,大量人员集中进出导致候梯时间延长,甚至引发安全隐患。如何通过技术手段优化垂直交通效率,成为物业管理方亟需解决的课题。

智能分流系统的核心在于动态分配算法。通过在各楼层部署3D传感设备,实时监测候梯人数与方向需求,系统能自动将同向乘客分配至特定电梯。例如亦城科技中心采用的AI调度平台,可减少30%的平均等待时间。这种非接触式监测既保障隐私,又避免传统派梯系统需要手动输入的繁琐流程。

错峰预约机制是另一项有效策略。员工通过企业微信或专属APP提前登记乘梯时段,系统自动生成分批乘坐建议。某跨国企业试点数据显示,配合弹性上班制度使用后,早高峰电梯满载率从120%降至85%。这种模式特别适合拥有稳定办公群体的商务楼宇,既能均衡运力负荷,又可降低能源消耗。

双轿厢电梯的立体化分流方案正在兴起。这种设计通过上下重叠的轿厢同步运行,使单次停靠可服务两个楼层。实测表明,在40层以上的超高层建筑中,运输效率可提升40%。配合目的楼层预选系统,乘客在进入电梯前就完成楼层登记,进一步减少轿厢内操作时间。

数据分析对持续优化至关重要。智能系统会记录各时段乘梯数据,生成热力图显示拥堵节点。物业可根据这些信息调整保洁、配送等后勤服务时间,或对高频使用楼层加开直达梯次。某商务区统计发现,午间12:15-12:45的餐饮时段存在二次高峰,据此增设的餐饮专用梯使等待时间缩短22%。

人员引导的软性管理同样不可忽视。在电梯厅设置动态指引屏,实时显示各梯次目的地和预计等待时间,能有效分散候梯人群。结合声光提示系统,当某部电梯即将满员时自动引导后续乘客选择其他梯次,这种可视化分流可减少15%的无效等待。

未来随着物联网技术进步,电梯系统将与门禁、停车等设施深度联动。通过员工工牌或手机定位预判移动轨迹,提前调度最近电梯等候。这种预见性服务已在部分科技园区试运行,使平均候梯时间控制在90秒以内,显著提升办公体验。

垂直交通效率的提升是个系统工程,需要硬件升级、算法优化和管理创新的协同。从短期看,智能分流能缓解高峰压力;长远而言,这种数据驱动的运营模式将为写字楼智慧化管理提供新的可能性,最终实现资源效率与人文关怀的双重提升。